I ricercatori hanno scoperto che gli autoanticorpi organo-specifici (ad esempio, anticorpi anti-tiroide) scompaiono dopo circa 3 -6 mesi di una dieta priva di glutine. [1]

I ricercatori hanno scoperto che gli autoanticorpi organo-specifici (ad esempio, anticorpi anti-tiroide) scompaiono dopo circa 3 -6 mesi di una dieta priva di glutine. [1]

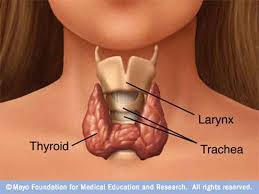

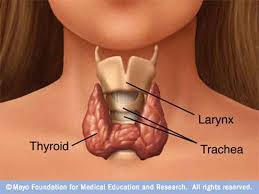

La ghiandola tiroidea, afferma Freeman, a causa dello sviluppo embrionale che condivide con il tratto gastrointestinale, è soggetta a noduli e linfomi proprio come avviene in caso di intolleranza al glutine a livello intestinale. [2]

Il glutine causa lo stress metabolico della tiroide

Konopka documenta che a livello biologico c’è un aumento della capacità di buffer c-AMP dei tessuti della tiroide dopo 7 mesi di adozione di un regime senza glutine.

Cioè il consumo di glutine determinerebbe, in parole semplici, un’interferenza cronica a livello cellulare che pone sotto STRESS la tiroide.

Questa reattività a distanza con antigeni generati dall’intolleranza al glutine viene alimentata senza dubbio, dalla aumentata permeabilità della mucosa intestinale che caratterizza l’assunzione di glutine. [3]

Il grano che mangiamo è stato modificato

Se il problema col glutine fosse il risultato di decenni di ripetuti e differenti interventi sulle varietà di grano che sta alla base della maggior parte del cibo che mangiamo?

Questo si chiede Claudia Benatti, giornalista della Gazzetta di Modena, in un articolo inserito nel n. 193 di AAM Terranova.

“C’era una volta, in Puglia, un grano duro di nome “Cappelli”. Fino agli anni ’60 questo alimento era alla base della dieta della popolazione pugliese, ma questo povero grano, unica varietà coltivata nel Mezzogiorno d’Italia, apprezzato per la qualità, era, purtroppo per lui e per noi, poco produttivo.

Così, un bel giorno del 1974, il Professore Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, (attuale presidente dell’Accademia delle Scienze) con un gruppo di ricercatori del CNEN (Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare) indusse una mutazione genetica nel grano duro denominato “Cappelli”, esponendolo ai raggi gamma di un reattore nucleare per ottenere una mutazione genetica e, in seguito,incrociandolo con una varietà americana. Dopo la mutazione, il povero grano era diventato “nano”, mostrando differenze, in positivo, in caratteri come la produttività e la precocità nella crescita. Questo nuovo tipo di grano mutato geneticamente, non OGM, ma irradiato, fu battezzato “Creso” e, con esso oggi si prepara ogni tipo di pane, pasta, dolci, pizze, alcuni salumi, capsule per farmaci, ecc. (con questa farina si prepara circa il 90% della pasta venduta in Italia). [5]

“Quello che pochi sanno è che, il grano Creso, è responsabile dell’enorme aumento della celiachia, per l’alterazione del pH digestivo e la perdita di flora batterica autoctona, che determinano anomale reazioni anche per l’aumento di glutine che quel tipo di grano mutato geneticamente ha apportato all’alimentazione umana.

Il fatto che il glutine possa causare problemi di salute, posto in termini biochimici, deriva dal suo contenuto di un particolare frammento di questa proteina in cui gli aminoacidi prolina e glutenina sono ad una certa distanza tra di loro (molto vicine) per cui non riescono ad essere deamidate dall’enzima specifico (Arentz-Hansen 2000, Vader 2002, Sollid 2002). Detto in un linguaggio molto tecnico, l’apparato digestivo dei mammiferi non ha una capacità infinita di idrolizzare i legami ammidici quando sono adiacenti a residui di prolina. Questo non e’ un problema col riso, con l’orzo antico, con il grano saraceno, con il miglio, con l’amaranto e la quinoa, ma lo e’ col frumento.

Il fallimento progressivo degli enzimi addetti a digerire la proteina del frumento crea una tempesta di detriti infiammatori che non è circoscritta solo a livello intestinale, ma innesca un fenomeno autoimmune a carico di vari apparati e organi.

Malattie da glutine?

Vediamo quelle della tiroide che scompaiono quando si sospende il consumo di glutine. Ebbene si, le anomalìe alla tiroide si normalizzavano con due mesi di dieta senza glutine secondo i seguenti ricercatori: Magazzu (1983), Collin (1994), Borg (1994), Batge (1998), Ventura (1999), Sategna-Guidetti (2001), Barera (2001), La Villa (2003), Jiskra (2003), Berti (2000), Kowalska (2000), Counsell (1994).

Valentino (1999) descrive una 23enne con diagnosi di ipotiroidismo dovuto a tiroidite di Hashimoto che coesiste con morbo di Addison e blocco ovarico. A distanza di tre mesi dalla sospensione del glutine fu registrato un notevole miglioramento clinico, la riduzione progressiva dei farmaci per la tiroide e per l’insufficienza surrenale.” [7]

Normalizzazione della tiroide con una dieta senza glutine

Sategna-Guidetti [2001] valuta gli effetti dell’adozione di un regime senza glutine in pazienti celiaci precedentemente a dieta libera (con glutine), che dalle analisi risultano affetti da ipotiroidismo (31 casi) otiroidite autoimmune (29 casi). Nella maggior parte dei pazienti dopo un anno senza glutine si registra una normalizzazione delle condizioni della tiroide, specialmente in coloro che erano stati più scrupolosi nell’applicazione del regime senza glutine. [4]

TIROIDITI ASSOCIATE AL DIABETE-1 ED ALLA CELIACHIA

Molto spesso le tiroiditi primarie, Hashimoto e non-Hashimoto, sono associate aldiabete-1 e alla celiachia, ovvero a patologie che comportano una atrofia dei 5 milioni di villi intestinali che stanno nel piccolo intestino, una atrofia dei due campi da tennis assimilativi che tutti possediamo (400-600 metri quadri). Una atrofia causata essenzialmente da tre tipi di cibastri sbagliati che diventano collanti velenosi in sede di piccolo intestino, e che sono nell’ordine:

A) Cadaverina e omega-3 ittici, associati ai relativi grassi saturi.

B) Caseina (tutti i latticini).

C) Glutine (preferire dunque miglio, saraceno, quinoa, riso integrale, cioè cereali privi di glutine, e farina di avena rollata a freddo con basso contenuto di glutine ed alto valore nutritivo). Ottimi anche i semini di sesamo, lino, girasole, finocchio, zucca. [8]

ZUCCHERO NEMICO GIURATO DELLA TIROIDE E DELLA SALUTE IN GENERALE

In aggiunta a quanto sopra va eliminato lo zucchero industriale in tutte le sue forme e le sue versioni, evidenti e nascoste, pertanto serve un letterale repulisti di merendine, creme, marmellate, confetture, dolci, dolcetti, cioccolatini, bibite, cole, persino succhi confezionati e pastorizzati.

Nessun limite se non quello della logica e della sazietà agli alimenti vivi, innocenti e crudi della natura, si chiamino essi frutta, verdura da orto, verdura selvatica, funghi, tuberi, germogli. Un minimo di trasgressioni è concesso per pane, pizza e pasta, specie nella versione integrale, per chi non ha nessun problema a metabolizzarli, e per chi non può davvero farne a meno. Lo zucchero della frutta viva e cruda non ha alcuna controindicazione, per cui va limitato e gradualizzato nei casi diabete. [8]

Fonti

FONTE: Dionidream